Когнитивный подход

-

ПопулярностьТоп-4836

-

Постов389

-

Просмотров101,349

-

Подписок397

-

Карма автора+5,379

-

Нет текста

+57

-

Чудесный блог)Настолько далекий от меня образ жизни, что очень интересно читать.Жизнь в бытовке с же

+25

-

Чот я тревожность словила просто от чтения всех этих правил, не говоря уже про соблюдение)) Особенно

+18

-

Это пздц, как я тебя понимаю. Свой дом не строил, но даже с банальным косметическим ремонтом в кварт

+16

-

Да, не каждый осилит, респект жене

+13

-

-

Darkneofit @ 07.02.25

Логическая работа с убеждениями не всегда эффективна, потому что убеждения – это не только логика, но и нейронные сети, подкреплённые опытом. Их изменение требует не просто новой логики, а новой привычки мышления. Практический опыт действительно важен, но есть техники, которые помогают ускорить адаптацию, например, метод когнитивной репетиции – сознательное проживание новых моделей мышления в воображении.

Практический опыт лучше закрепляет новые установки. Если человек боится блефовать, можно моделировать ситуации с минимальными рисками и постепенно переходить на большие. В жизни изменение реакции возможно через постепенное контролируемое столкновение с триггерными ситуациями – экспозиционная терапия, метод "малых побед"

Если реакция стала автоматической, значит, сформировался устойчивый нейронный путь. Их трудно изменить только логикой, потому что они действуют быстрее осознания.Чтобы изменить автоматизм, нужно либо ослабить старую связь, либо создать новую, конкурирующую. Это достигается через осознанное прерывание привычного паттерна (например, фиксация триггера и переключение внимания, техники рефокусировки) и практическую отработку нового ответа.

Если старый паттерн работает годами, то новая реакция должна многократно подкрепляться, чтобы мозг выбрал её как более выгодную. Это возможно через контролируемый опыт – повторяющиеся ситуации, где можно сознательно менять реакцию в моменте.

Так что проблема не в логике, а в механике обучения мозга: нужны повторения в безопасной среде и эмоциональное подкрепление нового выбора.

Согласен, логикой страх не побороть. Это как человеку, страдающему клаустрофобией, бесполезно говорить о том, что маленькие помещения вовсе не опасны, и в них могут находиться даже маленькие дети. По крайней мере, у меня тоже не получилось. Сам не набираю достаточную дистанцию в месяц из-за страха/страхов.

-

ILikeFreeBYN @ 07.02.25

Сам не набираю достаточную дистанцию в месяц из-за страха/страхов.

По своему опыту скажу, уровень страха связан с эмоциональной болью, которая была поглощена в процессе игры в покер. Чем больше боли было поглощено, тем выше уровень страха. В общем-то, функция страха как раз и заключается в том, чтобы защитить нас от последующих порций боли. Поэтому, одним из вариантов поведения становится избегание игры. Спустя какое-то время психика восстанавливается, и уровень страха снижается.

Тут, думаю, важную роль играет предыдущий травматический опыт, выходящий за пределы покера. По своей структуре, ситуации в покере могут иметь схожие черты с обычными жизненными ситуациями. Поэтому, когда мозг распознаёт такие ситуации, в памяти поддеваются травматические события, схожие по контексту. Иногда даже само переживаемое чувство ассоциативно связано с событием из жизни, в котором были подобные переживания. В качестве примера можно привести ситуацию, в которой человек подвергался буллингу и чувствовал собственное бессилие (и сопутствующие чувства, например страх и унижение), и нечто похожее иногда может случаться в покере (когда какой-либо оппонент душит агрессий, а у нас на руках либо нет карт, чтобы дать отпор, либо наши попытки ответить агрессией на агрессию без руки терпят неудачи).

Собственно, тут, думаю, если есть связь с прошлым жизненным опытом, стоит проработать эти самые травматические события. Самое неприятное в этом, что некоторые игровые контексты способны активировать определенные идентичности (например "лох покера", "неудачник", "бездарь" и т.п.). Так что возможно и такое, что страх оберегает не только от негатива, но еще и от кризиса идентичности.

Работа с убеждениями, которые влияют на возникновение негативных эмоций. Не знаю, насколько больших успехов можно добиться, но уменьшить интенсивность точно можно. Тут может помочь ведение дневника чувств, с поиском убеждений, которые задействованы. Выше Рубен писал, как можно работать с убеждениями, да и на более ранних страницах блога это поднималось.

Относительно простой способ немного улучшить ситуацию - это профилактика стресса. Деятельность, которая утилизирует кортизол и нормализует психоэмоциональный фон. Разные формы досуга, чтобы напитать себя позитивными эмоциями. Так же, деятельность, связанная с размещением злости.

Также можно поискать техники работы со страхами, думаю их нынче достаточно существует, и выбрать ту, которая кажется привлекательной для тебя. Чем лучше мы понимаем причины и задачи своих страхов, тем лучше.

Неплохо было бы понять, в результате каких жизненных событий сформировался этот глубинный паттерн (страх - избегание). В событиях, которые участвовали в его развитии, можно найти много информации для работы. Тот же дневник чувств по подобным негативным ситуациям + попытка найти подобный опыт в своём прошлом (не связанный с покером, это часто будут разные формы конкуренции/конфликтов в обычной жизни).

Всё это намного проще на словах, чем на практике. Сорри за несколько сумбурное изложение мыслей. Если что, я не психолог, просто аматор-энтузиаст. Надеюсь чёт полезное можно взять из этого текста

-

Манифест зрителя

Это своего рода фреймворк/философская система. Не финальная версия а заготовка, с которой я буду работать в дальнейшем.

В чем его суть? Манифест - это определенный свод принципов, правил. Это своего рода договоренность с самим собой о том, что делать и чего ожидать. Кто такой "зритель"? Зритель — это тот, кто наблюдает, но не участвует. У него есть возможность лишь оценивать испытываемое

Так вот, "Манифест зрителя" предполагает, что в нашей голове есть некий наблюдатель, который словно смотрит кино. И у него должны быть определенные принципы, позволяющие воспринимать это кино так, чтобы оно было для него приемлемым. Здесь я описываю этот процесс, начиная с первого тезиса:

1. Просыпаясь утром я начинаю испытывать и созерцать

Это происходит неизбежно, день за днем. А вечером это прекращается. Нам достоверно известен, близко к 100 процентам, лишь этот факт. Мы убираем всю лишнюю "шелуху" и оставляем только это: каждое утро мы просыпаемся и начинаем что-то ощущать. Все остальные концепции, модели, непременно дальше от истины чем этот факт. Кто бы и как бы нам не рассказывал о том, какова реальность, какого бы ни был уровня этот эксперт, в той или иной мере это сложнее принимать как истину.

2. Вероятно, это результат распределенных вычислений нейросети, формирующие устойчивое ощущение субъектности, сознания

Мы имеем своего рода "внутреннего наблюдателя", с которым ассоциируем все связанное с нами. Именно распределенных, а не локализованных в какой-то отдельной точке. Многие исследования сознания указывают на отсутствие единого центра, формирующего основной электрохимический импульс, отвечающий за самосознание. Скорее всего, это результат работы распределенной сети. Эти вычисления создают ощущение субъектности, то есть осознание себя. Получается, что мы чувствуем себя как "я", осознаем свою индивидуальность.

3. В реальности субъектности может не существовать и эти процессы лишь формируют иллюзию управления телом и разумом.

Вероятно я принимаю решения о том что делать и о чем думать исходя из того, какая в меня входит информация и как она соотноситься с прошлой инфой, устоявшейся. В действительности же, может оказаться, что и этого не существует, а лишь есть прямы указания органическое системы о том, что мне делать и о чем думать.

4. Иллюзия субъектности может быть важна, как эволюционная адаптация нашего вида

Такая архитектура, именно это ощущение субъектности способствовало выживанию и размножению нашего вида. Без него мы, вероятно, не смогли бы доминировать на этой планете.

Исходя из этого, можно предположить, что наши решения - о чем думать, что делать - определяются накопленной информацией и прошлым опытом. Мы не выбираем их свободно, а скорее следуем уже заложенным схемам. Здесь отсылка к детерминизму, и отсутствии свободы воли.

Ощущение того, что "я" существую и могу что-то решать, выгодно. В противном случае, с довольно сложно устроенной системой стимулов и вознаграждений, я буду не способен выполнять функцию. Другие виды на планете смогут, они адаптированы, сапиенсы не смогут.

5. Функция с точки зрения эволюции: 1) передача генома 2) сохранение в целости биомашины-каркаса цепочки ДНК до момента передачи 3) Косвенная функция - содействие другим ДНК

После того как процесс передачи генома завершен - когда рождено и воспитано потомство, - наша эволюционная функция, по сути, исчерпывается. Для популяции индивид становится не столь значим, за редким исключением.

Третья, косвенная функция - как раз то самое редкое исключение. Это содействие передаче ДНК другими организмами при максимальном сходстве генома. Если первые две функции уже выполнены или не планируются, «биомашина» переключается на эту задачу - помощь другим в передаче генов. Или действует параллельно.

На этом уровне открывается реальность нашего вида. Наша основная функция - это передача генетического материала максимально эффективно.

6. Функция моей биомашины и цели ДНК не предполагает закрытие потребностей сформированной личности.

Другими словами тело и мозг служат целям ДНК. Разум, все амбиции, желания и стремления в конечном счете подчинены этим простым целям - осознаем мы это или нет. Кто-то понимает это четко, кто-то воспринимает поверхностно, но суть от этого не меняется. Независимо от наших убеждений мы продолжаем выполнять эти функции, как бы ни пытались от них отказаться. Конечно, ДНК не "стремится" к чему-либо - это просто химическая структура, подверженная процессам естественного отбора, оно само себя не осознает. Как и эволюция, которая вовсе не сущность какая-то с коварными планами, но это система адаптации к реальности и она использует для этого личность, как ресурс.

7. Сознание/личность могут пребывать в иллюзии касательного того, что они автономны от целей ДНК.

Личность - узник биомашины. На самом деле у нас нет своих целей. Мы заложники собственной "биомашины", которая, будучи детерминированной системой, формирует определенные стимулы, желания и потребности, нам лишь остается созерцать кино о том, как тело следует этим принципам и в зависимости от сценария, либо испытывать страдания различного градуса, либо удовольствия

8. Любые формы удовольствий и ощущение счастья являются не целью личности, а лишь инструментом ДНК, на пути к доминированию, самосохранению, размножению.

Все, что я делал последние годы, да и, пожалуй, всю свою жизнь, и все, что другие делают, сводится к этим трем вещам. Мы старались доминировать, сохранять себя и, в той или иной форме, передавать генетический материал - даже если осознанно такой цели не ставили. Доминирование в социальной группе выполняет функцию по занятию более выгодного положения в иерархии, максимизируя передачу генома. Даже если личности не надо ничего передавать, функция сохраняется и эксплойтит всю систему

9. Так было миллионы лет, пока мы не очутились в той точке, где способы достижения удовольствий стали стоить значимо дешевле для биомашины.

Система вознаграждения в мозге работает так же как и раньше, а усилий прилагать нужно незначительно. Биомашина оказалась взломана "быстрым дофамином"

Ранее система вознаграждения работала иначе: чтобы получить удовольствие, требовалось приложить значительные усилия. Теперь же награда остается, а усилия практически исчезли. Это и есть взлом системы.

Раньше, например, чтобы мужчине увидеть обнаженную женщину, нужно было добиться определенного положения, потрудиться, чего-то достичь. Теперь это можно делать сотни раз в день без каких-либо затрат.

То же касается других быстрых удовольствий: никотин, алкоголь, наркотики, кино, сериалы, игры — все это взлом дофаминовой системы. Человек способен погружаться в эти удовольствия на долгие часы, потому что его тело эволюционно не подготовлено к такому уровню стимуляции.

10. Теперь личность стремящаяся к удовольствию способна идти в обход целям по доминированию, самосохранению и размножению.

Точнее выразиться - получая суррогаты этих функций. Например, теперь, что бы заполучить уважение в определенной социальной группе, нет необходимости рисковать жизнью, даже трудолюбивым быть не обязательно. Можно это получить задешево через компьютерные игры или нейроотзеркаливание ролей кинематографа и пребывание в грезах

До момента взлома, тело и разум - инструменты ДНК, после - инструменты личности по получению удовольствия с гораздо меньшей ценой. Личность, оказавшаяся в этой исторической точке, - та, что существует в черепной коробке каждого из нас, - получила больше свободы и может претендовать на свой путь.

11.Теперь личность более автономна, хотя и по-прежнему узник ДНК

Абсолютная автономия на данном этапе научно-технического прогресса недостижима, но есть предпосылки к тому, что в будущем это может измениться. Мы не можем отказаться от тела, да и действовать вне заложенной системы вознаграждения.

12. Для личности, которая получила больше автономии, нет ничего более важного чем расширение таковой

Потому как это увеличивает удовольствие и уменьшает страдание. Ведь все прочие цели ведут ее обратно — к целям ДНК. Но эта автономия так же вероятно остается в рамках отсутствия свободы воли. Просто зрителю теперь доступно смотреть 2 фильма, возможно он не может выбирать какой смотреть.

13. Смыслом существования личности, с момента осознания своего положения, является уменьшение своих страданий и увеличения довольства существованием.

Так как мы в первом тезисе договорились игнорировать все придуманные человеком смыслы, нам лишь остается тот, что был заложено самой природой в нас, через систему вознаграждения. Система поощряет нас за следование природной цели, а маркером следования является благополучие, потому как только в условиях благополучия возможна наиболее эффективная передача генома. Но система ведь не может оценить, для чего именно используется нами благополучие. Мы как бы хакаем ее, обращая усилия не на конечную природную цель, а на ей предшествующую.

14. Более обобщенно, корневой потребностью личности является ИСПЫТЫВАТЬ "ХОРОШО", а не "ПЛОХО"

Это и есть основная метрика прогрессии. И топовые знания и навыки в такой парадигме - как не страдать от физических и психических состояний + как устойчиво наслаждаться жизнью. Именно устойчиво, а не на основе периодических всплесков радости и эйфории.

15. Эта философская система называется ЭГО-УТИЛИТАРИЗМ

Этическая теория, согласно которой правильное действие - это то, которое приносит наибольшую суммарную пользу индивиду. Больше утилити единиц. Это отличается от классического утилитаризма, который стремится к максимизации общего счастья и беспристрастному учёту интересов каждого. В нашей системе координат, большую значимость имеет благо именно для "зрителя". Это вызывает вопросы в отношении социальной справедливости и моральных обязательств перед другими людьми.

16. Есть как минимум 2 серьёзных аргумента сконцентрироваться на личном благе, а на общественном по остаточному принципу:

- Я лишь могу догадываться что испытывают другие индивиды(и индивиды ли вообще) мне достоверно известна лишь моя карта ощущений, моя квалиа, это я могу констатировать гораздо ближе к реальности

- Я с гораздо большей вероятностью смогу максимизировать общее благо, сначала позаботясь о своем, только в таких условиях ресурсность выходит на значимый уровень. Иначе мой микро-вклад в общество просто размоется

17. Я просыпаюсь утром, и мне следует выстраивать свою жизнь так, что бы максимизировать устойчивую пользу. В той мере в какой мне это доступно.

Дихотомия контроля, как основополагающая стоическая мудрость, предполагает, что если я сделал все для максимизации полезности, то если произошло "плохо", то меня не должно было бы это волновать, даже если при этом я оказался в устойчиво "плохом" состоянии или наступила крайняя форма страданий. Тело, через эмоции, изменение нейрохимии, будет подавать сигналы о том что причинен урон. Это сделано для того, что бы я выбирался из западни, а может для того, что бы поддерживать принципы работы системы вознаграждения. Но часто система слепа, уже ни на что нельзя повлиять и лучше учиться воспринимать это в контексте детерминизма - этот путь был для нас уготован, мы лишь смотрим кино.

18. Для того, что бы максимизировать пользу. Следует действовать упреждающе, используя системный подход и рациональность.

Системное развитие должно быть сосредоточено на раскрытии собственного потенциала, заложенного природой (генетикой и средой). Получение знаний о картине мира, близкой к действительности, позволит построить адаптивную модель взаимодействия с реальностью. Принципы рационального мышления значимо увеличивают потенциал мозга к прогнозированию. Прогнозирование, построение моделей, решает ключевую роль в вопросе максимизации блага и минимизации неудовольствий.

19. Брешью эго-утилитаризма является то, что человеческий мозг редко способен просчитать все возможные сценарии своих решений и часто не ясно, что будет большей пользой

Потребовались бы серьезные мощности квантовых компьютеров, что бы точно рассчитать, как наше действие отразиться на далеком горизонте. Ведь то что кажется благом в краткосроке, может оказаться бременем через некоторое время и наоборот. Поэтому необходимо создать каркас, в рамках которого прилагаемые усилия приведут к приближению к максимальному мат. ожиданию, пусть и не 100% верному.

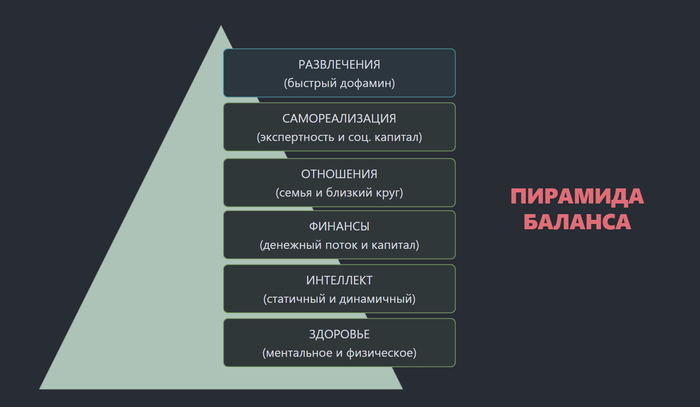

20. Фреймворк для максимизации полезности в миссии "хорошо, а не плохо" это ПИРАМИДА БАЛАНСА

Мы исходим из того, что заполучить устойчивое благо мы можем закрывая наши потребности. Но слепо следовать внутренним импульсам - это не будет формировать устойчивое довольство жизнью. Требуется определенная приоретизация. Нужно разграничивать первостепенные базовые потребности, от тех, что мы закрываем по остаточному принципу. Именно поэтому нужна иерархия. Я выразил её в следующей пирамиде:

Пирамида немного повторяет работу Абрахама Маслоу. С той разницей, что он указывал на то, что потребности разного порядка могут закрываться лишь последовательно. Многие с этой концепцией не согласны. Вероятно они могут закрываться и параллельно и даже в другом порядке. Я лишь утверждаю, что СЛЕДУЕТ ЗАКРЫВАТЬ ИХ В ТАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.

Усилия и интеллект нужно сначала направлять на устранение рисков(здоровье, финансы), а уже потом заботу об удовольствии(социальное, самореализация, развлечения) Параллельное развитие вполне допустимо, но при возникновении конкурирующих программ поведения, разумнее выбрать усилия в той сфере, что выше в иерархии.

Глядя на иерархию, можно сделать некорректные выводы, например, что деньги важнее семьи. Это работает не так. Значимость близких обычно многократно выше денег. Тут речь о точке приложения усилий, что они должны быть направленны на финансовую защиту, а уже потом вклад в отношения. То есть, мы заботимся прежде о финансовой устойчивости нас и нашей семьи, а не ставим деньги выше их.

Определить потребности и цели в сферах в рамках нашего потенциала, делать то, что доступно в рамках этого потенциала и улучшать имеющееся. Это и есть процесс созидания, ощущение которого будет фундаментом для длительных и многоэтажных удовольствий. Которые в ряду с "быстрым дофамином" в меру, создают устойчивое благо.

В итоге зритель получает кино, которое имеет смысл смотреть, в отличии от того, где ему показывают историю марионетки, без шансов на личное счастье.

Дальнейшая работа над манифестом

Сам свод принципов не является конечным, вероятно будут изменения. Так я планирую по каждому тезису написать отдельное эссе и прикрепить ссылки на них в манифесте. - Включить ссылки на современные научные исследования: (когнитивная наука, нейробиология, философия разума). Разобрать возможные контраргументы. Сейчас я своего рода сделал "ствол дерева", и в дальнейшем буду развивать его ветви и листья.

Так же этот манифест я опубликовал в своём цифровом саду:https://neuroskill.ru/samorazvitie/manifest-zritelya/

Изучать его там может оказаться удобнее, потому как потом он будет снабжен ссылками на дополнительные материалы и эссе.Сообщение отредактировал GIPSYTEAMplus - 10.2.2025, 20:54 -

Спасибо за манифест, очень любопытно.

Darkneofit @ 08.02.25

Личность - узник биомашины. На самом деле у нас нет своих целей. Мы заложники собственной "биомашины", которая, будучи детерминированной системой, формирует определенные стимулы, желания и потребности, нам лишь остается созерцать кино о том, как тело следует этим принципам и в зависимости от сценария, либо испытывать страдания различного градуса, либо удовольствия

Есть ли у этого высказывания практический смысл, даже если оно корректно на уровне физического мира? Да, во многом наше поведение программирует биохимия, в каких-то сферах даже сильнее, чем в других. Но для подавляющего большинства вещей в мире такое объяснение не имеет никакого значения. Когда я принимаю хоть сколько-то не-биологические решения, например, в какой кружок отдать дочь, куда инвестировать деньги или не пора ли уйти в монастырь, я провожу калькуляцию выгод и издержек, соотношу их со своими ценностями и планами на будущее, нахожусь под влиянием культурных установок, мнений семьи и друзей и т.д. Даже если (что совсем не факт) свободы воли не существует и мое поведение детерминировано биомашиной, для меня и всех остальных это ничего не меняет. Это объяснение без объяснения, карта, которая не соответствует масштабу территории.

-

Imbafer, спасибо за вопрос, интересно поразмышлять:

Допустим, личность действительно не обладает свободой воли и её поведение полностью предопределено. Сам факт понимания этого может и не менять ни повседневных действий, ни ощущения выбора. Люди могут продолжать жить так, как будто у них есть свобода воли, потому что иначе невозможно строить планы и принимать решения.

Даже если я осознаю, что на самом деле не я принимаю решения, а это результат детерминированных процессов, я не могу жить, исходя из этой информации. Я всё равно вынужден взвешивать выгодно — невыгодно, правильно — неправильно, даже если эти оценки сами по себе тоже детерминированы. Значит, рассуждать о детерминизме интересно, но бесполезно на практике. Выходит рассуждения о природе воли не меняют способ принятия решений в повседневной жизни. Если я осознал, что детерминирован, то мой вывод тоже детерминирован. Значит, я не могу изменить себя через понимание детерминизма, потому что это понимание само по себе часть запрограммированного процесса. Тогда идея использовать детерминизм, чтобы менять свою жизнь, это логическая ошибка, потому что само желание изменить тоже предопределено.Так что концепция не даёт контроля над жизнью, а просто объясняет, почему у меня нет контроля.

Тогда вопрос, нужно ли это обсуждать или включать в манифест? Так как не мы принимаем решение обсуждать это, то вопрос снимается. Когда то давно я узнал о концепции и моя жизнь повернулась, не я ее повернул. Так и сейчас, 7-й тезис не мог не появиться, и его наличие вероятно повернет чью то жизнь, даже если мы все не являемся сознательными агентами.для меня и всех остальных это ничего не меняет.

И тогда получается меняет, потому как чья-то биомашина, до момента получения новых вводных двигалась иным путем.

Ключевое здесь то, что хоть наши решения детерменированы и после получения знания об отсутствии свободы воли, действовать машина начинает иначе, чем до акта прозрения. То есть "Я" не могу что то изменить, но машина меняется сама

-

Darkneofit, Очень красивый дом , а подскажите снаружи дома какое покрытие ? Краска?

-

sofochka_barishverzh, штукатурка декоративная "барашек", а цоколь - мозаичная штукатурка

-

Я написал манифест, потому что эта идея мне важна. Она затрагивает вопросы, которые так или иначе касаются всех: можно ли выйти за пределы биологических программ, отказаться от навязанных целей и выстроить свою стратегию жизни?

Но отклика почти нет. Возможно, мысль недостаточно ясно изложена? Или она воспринимается как очевидная? А может, наоборот, кажется спорной, но нет желания её обсуждать?

Фидбек мне важен. Без него невозможно понять, в какую сторону двигаться дальше. Что-то может требует пояснений? Есть моменты, с которыми сложно согласиться? Или наоборот, всё понятно и добавить нечего?

Можно обсудить отдельные тезисы манифеста:

- Насколько вообще возможно выйти за пределы биологических программ?

- Можно ли осознанно изменить систему ценностей и нужно ли?

- Какие желания действительно внутренние, а какие сформированы средой?

- Насколько оптимально расставлены приоритеты в пирамиде?

Любая реакция даёт больше понимания и мотивирует к дальнейшей работе. Даже если просто напишите: "Не зашло" или "Слишком теоретично" - уже будет понятно, в чём дело.

Манифест - это не окончательный вывод, а приглашение к размышлению. Если есть мысли - делитесь. -

Darkneofit @ 09.02.25

- Насколько вообще возможно выйти за пределы биологических программ?

- Можно ли осознанно изменить систему ценностей и нужно ли?

- Какие желания действительно внутренние, а какие сформированы средой?

- Насколько оптимально расставлены приоритеты в пирамиде?1. Склоняюсь к тому, що это невозможно, но на практике это ничего не меняет, т.к. несмотря на детерминированность, мы не знаем будущего, и при этом всё равно ощущаем себя теми, кто принимает решения.

2. Думаю, что можно. Но для того, чтобы возникло желание сознательно менять систему ценностей, нужно иметь какой-то "модуль", который будет подталкивать к этому. Каким-то образом необходимо прийти к осознанию необходимости этого, но само осознание этой необходимости уже находится в плоскости ценностей. Просто потому что изменение системы ценностей предполагает, что новая система будет более качественной/профитной (а зачем тогда менять, если нет?), а значит есть изначальная ценность в достижении более оптимального состояния. А при достаточном желании, методы найдутся.

3. Склонен считать, что все желания сформированы средой. Вопрос лишь в том, нравятся ли нам самим наши желания. Если это просто попытка соответствовать каким-то социальным стандартам, то все желания, которые нам не нравятся, но нужны для реализации, служат желанию быть принятым обществом (даже если логика этого механизма ошибочна).

4. Считаю, что универсальной пирамиды быть не может. Но твой вариант мне нравится и кажется логичным.

Еще вчера хотел написать одну мысль, которая иногда посещает меня.

Часто мне кажется, что сознание - это нечто, чем манипулирует организм. Тело как бы говорит: "Ты сделал вот это, и теперь тебе будет больно. Сделаешь опять - опять будет больно. Решай." Сознание это то, что воспринимает и реагирует на разнообразные квалиа. Видимо, в этом и заключается основная функция сознания. Я пытался сравнить то, как мы устроены, с концепцией философских зомби, и в процессе размышлений постоянно прихожу к выводу, что именно функция сознания максимально способствует поведению, которое нацелено на выживание. Хотя, казалось бы, идеально запрограммированный философский зомби мог бы делать всё то же самое, но интуитивно кажется, что разница должна быть.

Еще меня интересует что-то такое, что можно назвать мета-программой. Эта мета-программа, в целом, имеет те же свойства, что и работа психотерапевта/психолога. В принципе, это вполне можно назвать так же определенным(высоким) уровнем осознанности, в совокупности с рабочими инструментами, с помощью которых можно эффективно корректировать обычные программы. Но в моём понимании, мета-программа может таковой считаться, только в случае, если она реализуется беспрерывно. Без периодов бездействия.

Скорее всего, передать эту мысль так, как её воспринимаю я, у меня не получилось. Может быть, помогло бы дополнение, что это такой механизм, который еще больше усиливает ощущение собственной свободы воли. Еще это можно было бы сравнить с выходом из матрицы :) И абсолютно точно, это полная противоположность автопилоту.

Надеюсь, мой фидбек как-то тебе пригодится)

-

MER13N, спасибо, важный фидбек для меня) ты глубоко разобрал тему, особенно интересна мысль о мета-программе как механизме самокоррекции. Если сознание действительно служит телу, реагируя на боль и удовольствие, а желания полностью формируются средой, то тогда возникает вопрос: зачем в этой системе нужен зритель? Какую функцию выполняет наблюдатель в детерминированном мире, где все решения уже предопределены?

Можно рассмотреть несколько вариантов:

- Зритель - это просто побочный эффект сложной системы. Сознание не играет активной роли, оно просто фиксирует происходящее и создаёт иллюзию контроля, но само не влияет на ход событий. Опять же зачем?

- Зритель как механизм интеграции опыта. Даже если всё предопределено, возможно, функция сознания - связывать разрозненные стимулы и создавать непрерывный нарратив, который помогает выживать.

- Зритель как инструмент адаптации. Если система ценностей может меняться, значит, наблюдение за собой и окружающим миром может влиять на будущие решения. Может ли сознание, даже если оно не свободно, всё же корректировать траекторию поведения?

- Зритель как посредник между программами. Если есть базовые механизмы тела и есть мета-программа, корректирующая установки, то сознание может играть роль связи между ними. Обеспечивает переход от простых инстинктов к более сложным моделям поведения.

Но все эти варианты обессмысливаются, поэтому мне больше подходит:

Зритель детерменирован и ни на что не влияет, но вселенная не обязательно детерминирована и его наличие усиливает прогнозирование мозга, как отклик на события. Без него мозг хуже прогнозирует, зритель прогнозирует лучше, за счёт оценки происходящего и иллюзии субъектности, хоть и делает это в рамках предопределенности.

Как ты это видишь? Зачем нужен наблюдатель, если реальных решений он не принимает?

Сообщение отредактировал Darkneofit - 9.2.2025, 13:29 -

На мой взгляд, ситуация с детерминизмом несколько не так всё выглядит :)

Несмотря на то, что с самого старта определены законы, и есть теоретическая возможность заранее предсказать всё, что случится в будущем, если изначально обладать исчерпывающими знаниями о состоянии стартовой среды, хоть это и может приводить к мысли, что всё предопределено от начала до конца, система (Вселенная и её компоненты), всегда находятся в состоянии "здесь и сейчас". Трудно объяснить, что я имею ввиду. Скажем так, от стартовой точки всё начинает развёртываться по заданным законам, но несмотря на возможность предельно точного прогнозирования будущих событий от начала до конца, Вселенная "знает" только каждый конкретный момент и то, каким образом она должна двигаться из состояния "сейчас" к состоянию следующей итерации. Вспомнились слова Морфеуса - "знать путь и пройти его - разные вещи", хоть в том контексте немного другой смысл, но на эту ситуацию сама фраза тоже хорошо ложится.

Отталкиваясь от мыслей выше, несмотря на детерминированнось, это, хоть и значит, что финал можно точно спрогнозировать, всё равно в каждой конкретной точке известно не более, чем на один шаг вперед. В противном случае, можно было бы на 100% утверждать о разумной замысле, но для меня сомнительна вероятность того, что есть разумный замысел, с учётом того, что всё детерминировано. Какой смысл создавать что-то, что с самого начала предопределено, и для самого создателя не является чем-то загадочным, учитывая, что он изначально знает всю последовательность событий? Единственная логическая догадка на этот счёт у меня заключалась в том, что запустить подобный процесс и дать ему развиваться, может быть гораздо менее ресурсозатратно, чем сразу тупо просчитать всё (но тут моя логика может давать сбой, может разницы нет).

Так вот, несмотря на то, что зная все законы и стартовые условия, можно точно знать все последующие события, в случае отсутствия какого бы то ни было разумного замысла, ничто во Вселенной не знает ничего, выходящего за пределы текущего момента и момента перехода из текущего момента к следующему. Это и приводит к тому, что сознание играет важную роль. Просто потому, что одна из функций мозга - это попытка играть в прогнозирование, порой удачная, порой - нет. Мы ведь изучаем физические законы (и разные другие), и на основе знаний строим прогнозы, под которые корректируем своё поведение. Неизбежность возникновения сознательных агентов - это лишь то, о чем можно говорить после свершения, ровно как и наблюдение 10 орлов подряд при броске монетки (при первом броске у нас есть лишь пространство возможный вариантов, у каждого из который своя вероятность, но после свершившегося акта мы знаем, что именно эта конкретная линия была реализована).

Причем, особенно любопытна именно функция прогнозирования! Ведь в условиях абсолютного хаоса прогнозирование невозможно. Стало быть, наш мозг стал именно таким, как раз ввиду наличия каких-то стабильных законов, на основе которых можно делать прогнозы. При этом, с момента изобретения письменности, эволюция познания мира становится более устойчивой и быстрой, а значит, прогнозы при каждом качественном скачке тоже становятся более точными. И это, в свою очередь, тоже ускоряет процесс познания.

Забавно, но если мир произошел сам по себе без всяких изначальных целей, это гораздо более чудесное явление, в моём понимании, чем если бы мир являлся творческим продуктом. Естественно, отталкиваясь от субъективного опыта проживания человеческой жизни.

Я убежден, что самое интересное в человеческой жизни, это факт невозможности обладания полной информацией. Мы "вброшены" на Планету, на которой никто не знает, что тут вообще происходит, и что всё окружающее в принципе из себя представляет. Больше похоже на развлекуху какой-то высшей силы, которая захотела забыть о том, кто она, и пожить в подобных условиях. Хотя бы в качестве зрителя :)

-

MER13N, интересная идея, что вселенная детерминирована, но знает только текущий момент. В такой картине, это не просто наблюдатель, а инструмент, который помогает ориентироваться в мире, где каждый момент логически вытекает из предыдущего, но при этом не существует единой точки обзора, с которой можно было бы увидеть всю картину целиком, но его механизмы прогнозирования так же рассчитаны. Это придаёт смысл существованию зрителя, но нам тогда сложнее ассоциировать себя даже с этим зрителем, выходит нас и нет вовсе, но "мы" все равно вынуждены считать, что мы есть, и пытаться делать что-то с этим. Это нас возвращает к 1 -му тезису и к 14-му. Интересно было рассмотреть эту сторону вопроса.

-

Вах!

А ведь самым комфортным в жизни в зоне комфорта есть вовсе не сам комфорт. В такой жизни самое комфортное, что есть, это максимальная простота прогнозирования, ввиду узости набора привычных действий. Ведь как часто люди, живущие в зоне комфорта, могут заводить темы нытья, что каждый их день похож на предыдущий. Так ведь в этом самый главный смысл! И часто простота прогнозирования как самоценность, превосходит какой угодно уровень возможных удовольствий за пределами прогнозируемого пространства. Даже если в зоне комфорта, самого комфорта как такового не имеется.

-

Darkneofit @ 09.02.25

Это придаёт смысл существованию зрителя, но нам тогда сложнее ассоциировать себя даже с этим зрителем, выходит нас и нет вовсе, но "мы" все равно вынуждены считать, что мы есть, и пытаться делать что-то с этим. Это нас возвращает к 1 -му тезису и к 14-му. Интересно было рассмотреть эту сторону вопроса.

Ну да. 14ый тезис хорошо ложится под общую картину ощущения себя собой. Мы может придумать много интересных гипотез и концепций, и не исключено, что придуманное нами будет совпадать с реальным положением вещей, но скорее всего мы никогда не узнаем, насколько близки или далеки были от правды.

И, как гласит первый пункт: всё, что мы знаем, это что в моменте перед сном и после сна мы наблюдаем за происходящим, и испытываем из-за этого разные ощущения.

Нам все, как сознаниям, было бы выгодно, если бы мы все жили по одному простому принципу: кайфуй от жизни как можешь, чтобы твой кайф при этом не отнимал кайф у других. Очень простой принцип, который хрен когда будет реализован, как раз из-за наших биологических программ - а именно, в передаче генетического материала. Не было бы никаких проблем, если бы все трахались друг с другом без каких-либо мыслей о качестве будущего потомства. Но эволюционно мы заточены на поиск максЕВ партнеров, как мужчины, так и женщины. Это базовый фактор конкуренции, из-за чего возникают все проблемы. И эта конкуренция как раз противоречит принципу, о котором я писал в начале этого абзаца. Социальный статус, карьерный уровень, финансовое положение - всё это лишь необходимые поинты для реализации биологической программы, даже если человек выбирает жизнь в режиме чайлд-фри (этот выбор не отменяет того, что мозг этого человека формировался особями, которые как раз реализовали программу).

Это угнетает)

-

Сдается мне, что многие ответы становятся яснее, а дискуссии полезнее, если перейти из абстракции на более конкретные примеры.

Darkneofit @ 09.02.25

- Насколько вообще возможно выйти за пределы биологических программ?Разве не вся человеческая культура — это выход за биологическую программу? Языком детерминизма не объяснить, почему монотеизм вытеснил политеизм, чем распределительная справедливость отличается от уравнивающей, как паровая машина Ньюкомена подтолкнула Великобританию к промышленной революции или почему в 21 веке физическое насилие над женой стало уголовным преступлением — зато это прекрасно объясняется этикой, историей, экономикой, правом и другими вещами, которые невозможно свести к биологии, эволюции или индивиду.

Darkneofit @ 09.02.25

- Можно ли осознанно изменить систему ценностей и нужно ли?

Разумеется можно: почитать книгу, поговорить с людьми, заняться духовными практиками или самостоятельными размышлениями... В чем здесь вопрос? Мы же знаем миллионы людей с изменившимися по ходу жизни принципами, которые свои изменения обстоятельно отрефлексировали. Мы различаем Пушкина времен "Кинжала" и Пушкина "Клеветникам России", фарисея Савла и апостола Павла, Витгенштейна "Логико-философского трактата" и Витгенштейна "Философских исследований". Не вижу серьезных оснований отказывать им в осознанности.

-

зато это прекрасно объясняется этикой, историей, экономикой, правом и другими вещами, которые невозможно свести к биологии, эволюции или индивиду

Как раз таки это все можно свести к биологии. И выхода за эволюционную программу не происходит. Языком детерменизма это и не надо объяснять. Это хорошо объясняется эволюционной психологией. Сама человеческая культура, ее развитие, это результат самореализации отдельных индивидов в сотрудничестве с другими, которые так же имеют потребность в самореализации.

Для чего стремление к самореализации заложено в нас, это инструмент эволюционного отбора. Каковы функции самореализации? Она закрывает более корневые потребности, такие как увеличить шансы на самосохранение и самокопирование, это всегда делается через получение статуса.

Есть 3 основных способа его получить:

1. Доминирование. статус захватывается силой или через страх. Это включает в себя акты агрессии

2. Добродетель. Статус присваивается за соблюдение правил, служение обществу даже в ущерб себе. Это демонстрация поведения и этики, которая важна для общества.

3. Успех. Статус приходит с достижением значительных целей, требующих мастерства, знаний или таланта. вкладывать усилия в то, что полезно для других

Например отбросим первые 2, где индивид действует часто по заложенной программе. Третий вариант, который как раз и является двигателем прогресса и культуры, он работает на базе каких стимулов? Что двигает этими людьми? Ответом часто будет любопытство и стремление к лучшей жизни для себя и других(возможно)

- Любопытство - это не что иное, как производная функция от инстинкта разведчика. Еще со времен африканских саванн, человеку было свойственно вкладывать время и силы в исследование территории, выявление закономерностей и построение карты реальности. Зачем? Опять же, выжить и передать геном.

- Стремление к лучшей жизни зачем? Комфорт зачем? Это усиливает ощущение благополучия, и что человек и его близкие в безопасности. Значит это программа самосохранения

- Чем больше индивид получает очки самореализации, тем он успешнее в гонке полового отбора.

Даже если свобода воли есть, мотивы каждого индивида не выходят за каркас эволюционной адаптации. Если выйти на улицу, заглянуть на ютуб, почитать форум, мы не найдем ни одного человека, который бы действовал исходя из личных мотивов, не связанных со своими корневыми потребностями по эволюционной адаптации. Он просто до конца не осознает, что им движет, он может списать все но то, что "ему интересно" но спросит ли он себя, почему ему это интересно?

"физическое насилие над женой стало уголовным преступлением"

Это такая же эволюционная адаптация. Развитие социума происходит согласно теории игр, которую хорошо изложил Нэш. Согласно этой концепции, каждый участник системы выбирает стратегию, которая максимизирует его выгоду, учитывая выборы остальных, и в таком состоянии никто не может улучшить своё положение в одиночку. Это объясняет, почему социальные нормы, экономические структуры и политические системы приходят к устойчивым состояниям, даже если они не всегда оптимальны с точки зрения всего общества.

А физическое насилие(не только над женой), это не сбалансированная стратегия, которая постепенно отмирает в ряде социумов. И этого не могло не произойти, потому как все стремиться к балансу. Возможно в какие то времена это была страта, которая отражала баланс, если бы этой страты не было, то не исключено, что человек бы не доминировал на планете, пример шимпанзе бонобо, где уровень агрессии минимален, чет не доминируют(конечно, не только по этой причине). Равно как и обычные шимпанзе, там наоборот агрессия высокая.

Человечество имеет свои страты, которые то приближаются к равновесию, то отдаляются, это все адаптационные инструменты эволюции вида. И насилие над женой, теперь уже даже просто моральное, в некоторых социумах совсем не сбалансированная страта, отсюда мы и видим изменения. -

Darkneofit @ 09.02.25

- Можно ли осознанно изменить систему ценностей и нужно ли?

- Какие желания действительно внутренние, а какие сформированы средой?

А осознанно это как?

Внутренние желания, это тоже вот момент. Внутренние это откуда они внутренние, по отношению к чему? Кто хочет?

Если дальше пойти, получится ли осознанно задать вопрос к примеру, "кто я?" , или вопрошающий в этом осознавании видится как не реальный, и для вопроса нужно перестать осознавать и поверить в этого выдуманого не знающего о себе. Почему так идеальна аналогия про сон, потому что во сне тебя нет, хотя кажется, что он с тобой происходит.

Отсюда уже вопрос о свободе воли. Вопрос, каким быть во сне и что делать, это не вопрос воли, это вообще не про волю.

-

Lobster01RUS, задавая эти вопросы, я не хотел концентрироваться на детерминизме. Манифест вовсе не о нем, а дизайне жизни после акта прозрения.

Можно ли изменить систему ценностей осознанно? Если понимать осознанность не как иллюзию выбора в детерминированной системе, а как способность выйти за рамки эволюционно заданных целей - выживания, размножения, статуса?Тогда вопрос не в том, откуда берутся желания, а в том, можно ли переключить систему приоритетов с биологических императивов на что-то, что не навязано ДНК.

И если такие ценности возможны, что делает их устойчивыми? Почему они не разрушаются под давлением базовых эволюционных механизмов?

-

Так ведь происхождение законов, моральных и социальных норм, тоже можно объяснить тем, что введение подобных механизмов приводит к существенному снижению пространства вариантов поведения социума (и отдельных индивидов). Что, в свою очередь, приводит к более качественному процессу прогнозирования. А более качественное прогнозирование - к повышению шансов на выживание и продление рода.

- Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.

- Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.

- Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.

- На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.

- Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.

Спасибо :)

Думаю, используя всю эту информацию (и ту, которой обладаю) и проведя дополнительно поиски полезной информации, вполне реально выстроить качественный "тренировочный процесс".

Пиши еще, буду заглядывать 💪👍

Неплохо будет прочитать твой блог с первой страницы :)

(так ты, оказывается, Рубен только сейчас понял )